- DAZ.online

- DAZ / AZ

- DAZ 6/2023

- Die Metamorphose der ...

Prisma

Die Metamorphose der Versuchskaninchen

Raupen in der präklinischen Forschung

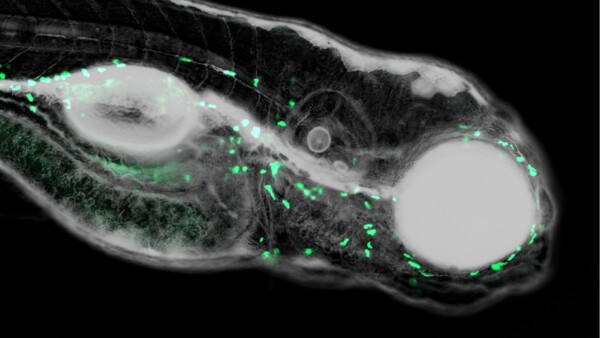

mp | Für viele Menschen ist es kein Problem, eine Motte zu zerschlagen. Doch warum eigentlich? Weil sie sich zu sehr von uns Menschen zu unterscheiden scheint? Weil sie unauffällig, für manche gar abstoßend aussieht? Hingegen läuft den Meisten ein kalter Schauer über den Rücken, wenn sie daran denken, ein Kaninchen zu töten. Wer würde diesem Säugetier freiwillig Leid antun? Auch Wissenschaftler plagen ethische Fragen, wenn sie Tierversuche für die präklinische Forschung planen. Um das Leid zu minimieren, müssen sie stets bedenken: Können wir Tierversuche ersetzen, reduzieren oder verbessern? Aus dieser Fragestellung entstehen im besten Fall neue Methoden, die das klassische „Versuchskaninchen“ ersetzen können. Eine solche Methode entwickelte Anton Windfelder von der Uni Gießen zusammen mit einem internationalen Forscherteam. Um die teuren und bedenklichen Versuche mit Säugetieren zu minimieren, fassten sie die Raupen des Tabakschwärmers Manduca sexta ins Auge. Als Versuchstiere haben Raupen einige Vorteile: Sie lassen sich schnell und kostengünstig vermehren und ihr Einsatz wäre mit weniger ethischen Skrupeln besetzt. Und obendrein sind 75% der Gene, die beim Menschen Krankheiten auslösen, auch in Insekten zu finden. In einer Studie zeigten Windfelder und sein Team, dass präklinische Untersuchungen bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen mit den Raupen des Tabakschwärmers machbar sind. Sie versetzten die Larven mit chemischen oder bakteriellen Reizen und untersuchten deren Reaktionen mittels Computer-, Positronen-Emissions- und Magnetresonanztomografie. Die Schlussfolgerung: Das Darm-Immunsystem und -Epithel der Larven ist mit dem der Säugetiere vergleichbar.

Vielleicht sind wir gar nicht so verschieden, die Raupen des Tabakschwärmers und wir. Denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal eine Motte zerschlagen wollen. |

Literatur

Windfelder AG et al. High-throughput screening of caterpillars as a platform to study host–microbe interactions and enteric immunity. Nat Commun, 2022, doi: 10.1038/s41467-022-34865-7

0 Kommentare

Das Kommentieren ist aktuell nicht möglich.