Zur Erinnerung: Zytokinsturm bei COVID-19

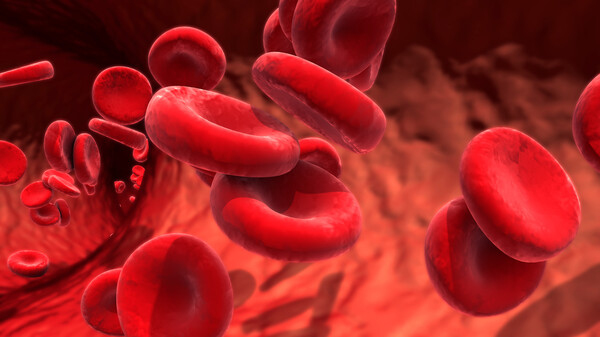

Normalerweise werden im Rahmen einer Immunreaktion, zum Beispiel auf eine Virusinfektion, Zytokine (Proteine, die das Wachstum und die Entwicklung von Zellen regulieren) gebildet. Diese aktivieren Immunzellen, die an den Ort der Entzündung wandern und dort weitere Zytokine freisetzen – was die Immunreaktion (erwünscht) verstärkt, schließlich soll der Eindringling effektiv bekämpft werden.

Allerdings sollte diese Immunreaktion auch wieder abklingen, und zwar in der Regel dann, wenn das Antigen (zum Beispiel das Virus SARS-CoV-2) nicht mehr vorhanden ist.

Bei einem Zytokinsturm funktioniert dieses Abschalten der Immunreaktion jedoch nicht mehr automatisch, da die Immunzellen zu stark aktiviert wurden. Die Folge: Es kommt zu Fieber, Schwellungen, Übelkeit, zur Aktivierung von Gerinnungsfaktoren, Gewebeschäden, Organversagen und lebensbedrohlichen Zuständen.

Zytokinstürme bei Virusinfektionen sind nicht auf SARS-CoV-2 beschränkt: Auch bei anderen Viruserkrankungen, wie Ebola, Vogelgrippe (H5N1), Influenza und den anderen Coronaviruserkrankungen MERS und SARS, wurde das Phänomen bereits beobachtet.

0 Kommentare

Das Kommentieren ist aktuell nicht möglich.