- DAZ.online

- News

- Wirtschaft

- Pay for performance: Das ...

Vor- und Nachteile

Pay for performance: Das Erstattungsmodell der Zukunft?

Stuttgart - 08.08.2018, 11:40 Uhr

Für Kymriah gibt es in den USA Pay-for-Performance-Verträge. (c / Foto: picture alliance)

Wie kann das Gesundheitssystem bezahlbar bleiben? Insbesondere vor dem Hintergrund neuer, hochpreisiger Therapieansätze wie etwa Antikörper oder gentherapeutischer Ansätze stellen sich derzeit viele Verantwortliche diese Frage. Ein Modell, das dabei diskutiert wird, ist „Pay for performance“, also eine erfolgsabhängige Vergütung. Einige Vereinbarungen in diese Richtung gibt es schon, aber sie sind bislang noch die große Ausnahme. Zudem hat das Modell nicht nur Vorteile.

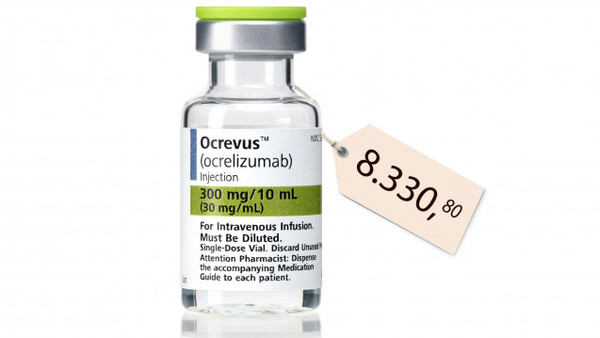

Das Handelsblatt beschäftigt sich in seiner Ausgabe vom heutigen Mittwoch mit dem Thema innovative Erstattungsmodelle für Arzneimittel. Hintergrund dieser Diskussion ist die stark wachsende Zahl an innovativen, aber sehr teuren Therapien und die Frage, wie man sie langfristig finanzieren kann. Aktuelles Beispiel ist die T-Zell-basierte Krebstherapie mit KymriahTM (Tisagenlecleucel), die in den USA einen Listenpreis von 475.000 US-Dollar hat.

Ein diskutiertes Model ist „Pay for performance“, mit dem sich auch der Handelsblatt-Artikel hauptsächlich befasst und bei dem die Erstattung davon abhängt, ob das Arzneimittel wirkt. Aus Sicht der Pharmaindustrie biete die erfolgsabhängige Vergütung eine Chance, die Akzeptanz für hochpreisige Arzneimittel zu stärken und zudem sicherzustellen, dass eine möglichst große Zahl von Patienten Zugang zu den Innovationen erhalte, heißt es. Für die Gesundheitssysteme böten sie die Sicherheit, dass nur Arzneimittel gezahlt werden, die tatsächlich wirken.

Auch Stefan Oschman, Chef des Darmstädter Pharma- und Chemiekonzerns Merck, sieht das so. Im Interview erklärt er gegenüber dem Handelsblatt, die Industrie müsse darstellen, welchen Wert ihre Produkte erbringen. Man müsse an das Thema Preise viel rationaler und weniger emotional rangehen, sagt er. Seiner Ansicht nach herrscht im Gesundheitssystem ein altes, überkommenes Denken: Es werde nach Aktivität bezahlt, also für das, was getan wird, und nicht für das, was erreicht wird. Ginge es nach Oschmann, würde sich der Preis daran orientieren, wie viel besser das Mittel im Vergleich zu bestehenden Therapieoptionen ist. Merck sei zu einem solchen Systemwechsel bereit, die Politik sei am Zug.

Viel Bürokratie und fehlende Bewertungsmaßstäbe

In Deutschland seien die Hürden für neue Preismodelle aber hoch, schreibt das Handelsblatt weiter. Zwar gebe es für Firmen grundsätzlich die Möglichkeit, mit Kassen Einzelverträge für patentgeschützte Arzneimittel auszuhandeln. Seit Einführung der AMNOG-Gesetze im Jahr 2011 und der damit verbundenen Nutzenbewertung und der Verhandlung von Erstattungsbeträgen gebe es aber diesbezüglich keine Aktivitäten mehr. Zur Erklärung: Der Erstattungsbetrag orientiert sich zwar am Zusatznutzen gegenüber der Standardtherapie, dies betrifft allerdings nicht den individuellen Zusatznutzen, sondern den im Vorfeld vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) anhand von Studiendaten festgelegten Zusatznutzen.

Gegen Pay for performance spreche außerdem die hohe Komplexität der Modelle und der damit verbundene administrative Aufwand, heißt es in dem Beitrag weiter. Sie seien in vielen Bereichen kaum realisierbar. Zum einen fehle es an Maßstäben zur Erfolgskontrolle, zum anderen müsse man den Wert des medizinischen Erfolges bemessen. Und selbst wenn das gelingen sollte, müssten sich die Beteiligten einigen, wie viel von diesem Wert der Pharmafirma zusteht.

0 Kommentare

Das Kommentieren ist aktuell nicht möglich.